Nouvelle sur le thème « un drôle de bruit » écrite pour le concours de nouvelles 2024 du collectif Eveil Plumes – 3ème lauréate.

Musica aeternam

Un sensuel zéphyr glisse dans les cimes des sapins. Il essouffle mes souvenirs autant que mes soupirs. Je me love au fond d’un cocon ballotté d’eau qui gargote. J’ignore d’où vient ce bruit moelleux et immanent qui m’accompagne ; qui englobe mon âme et construit mon univers. Est-ce le vent ? Est-ce l’eau ? Il ne cesse jamais et effleure tous mes sens. Il pulse sur mon enveloppe, frétille de ses saveurs sur mes papilles, frôle d’un parfum liquide le moindre tissu et emmaillote d’une pénombre vibrante le flou de ma vue. Peut-être est-il ce chuintement perfide qui a précédé le fracas et qui perdure désormais dans mes oreilles ? Pourtant, non, il est doux, tendre, rassurant.

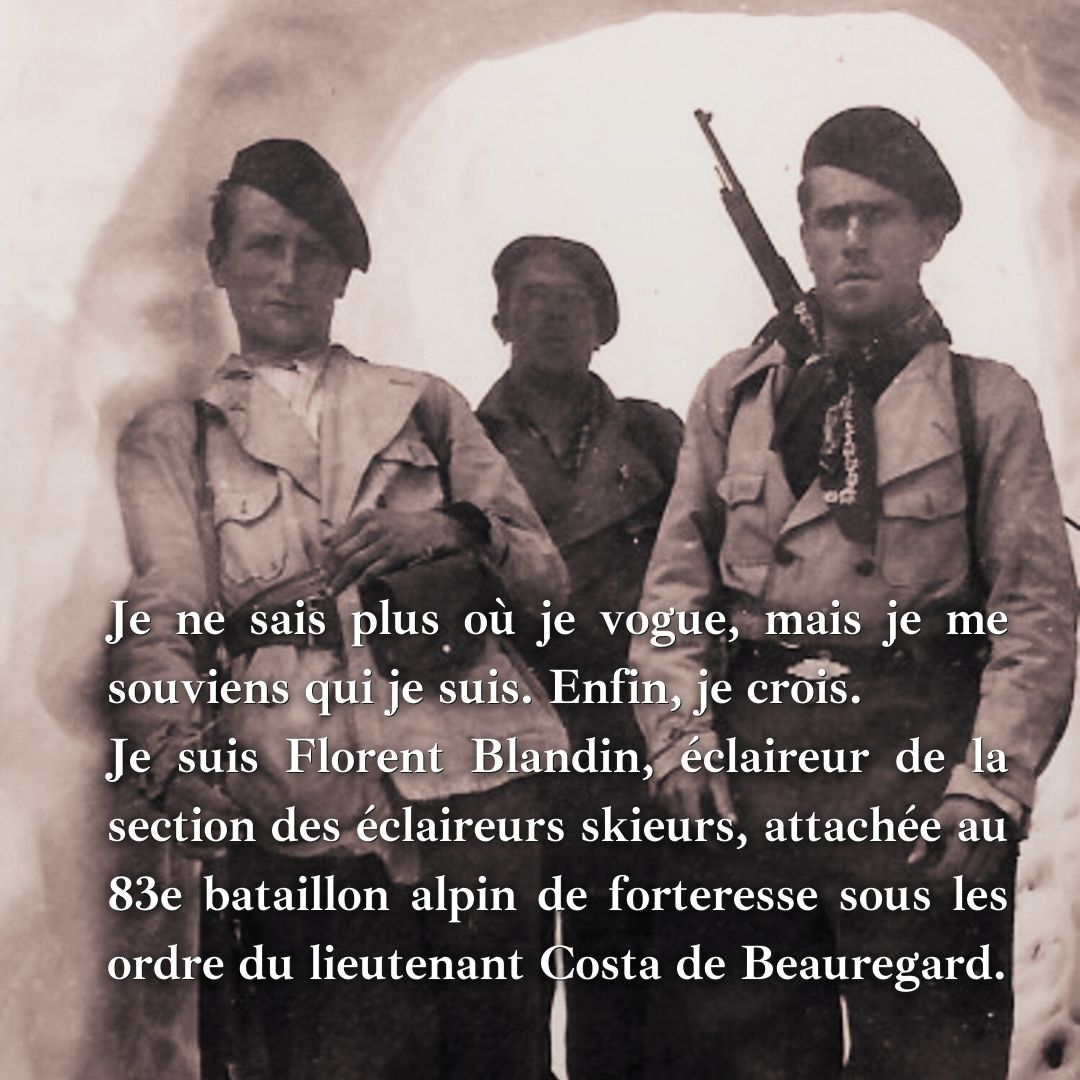

Je ne sais plus où je vogue, mais je me souviens qui je suis. Enfin, je crois.

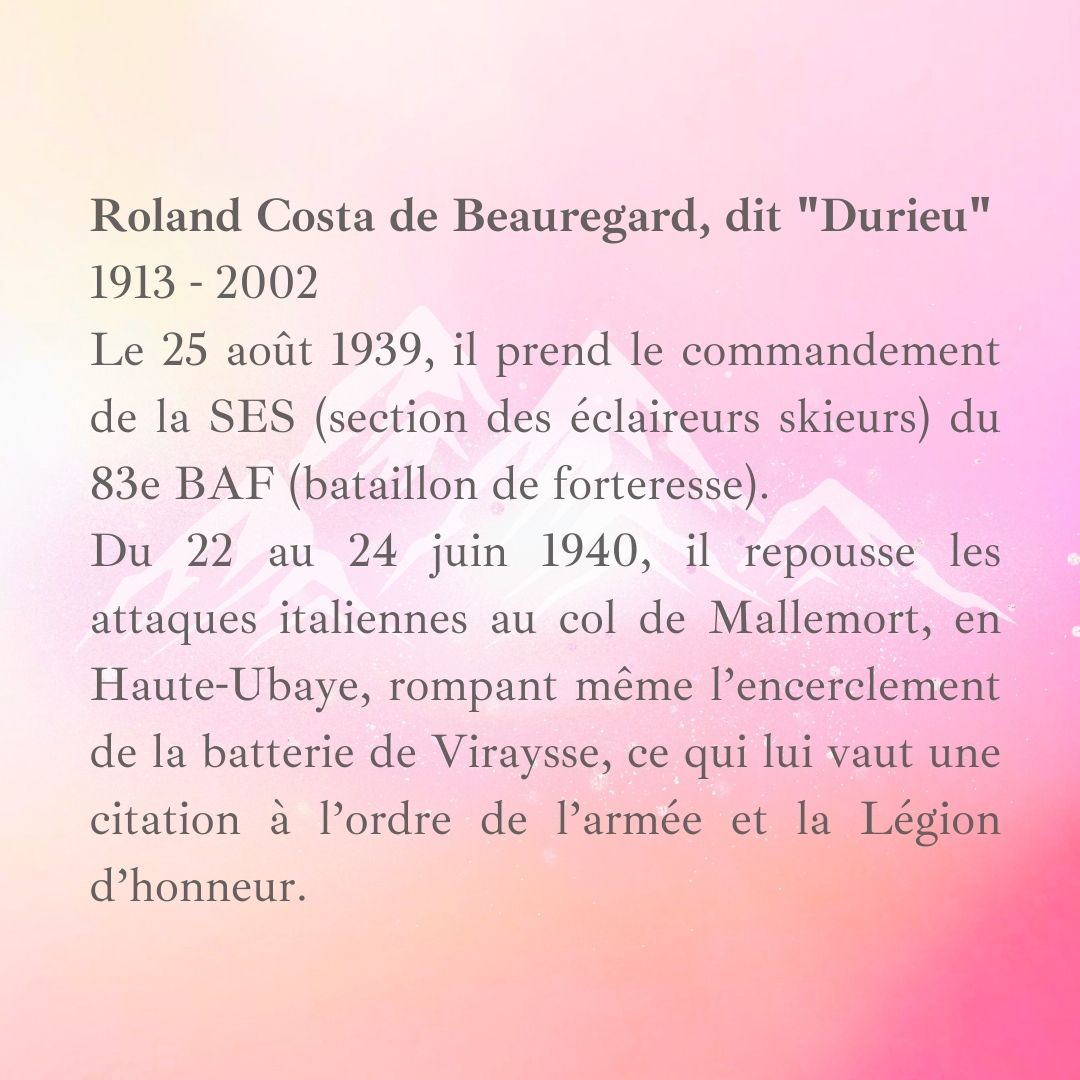

Je suis Florent Blandin, éclaireur de la section des éclaireurs skieurs, attachée au 83e bataillon alpin de forteresse, installé à Maison-Méane dans la vallée d’Ubaye, sous les ordres du lieutenant Costa de Beauregard. Beau regard. Il est vrai qu’il a un beau regard, clair, transparent ; et même un beau visage qui s’évase vers un grand front serein et qui s’orne souvent d’un sourire pincé, presque tendre. Je ne m’aviserais pas d’employer ces adjectifs devant les autres, mais les traits de notre lieutenant possèdent une douceur qui n’en rend que plus grave l’expression de ses ordres.

Il vient tout juste de relever le lieutenant Petit, et moi, je le suivrai partout, ce type. Maman dirait que je me fie de façon désarmante à n’importe quel homme qui me donne l’impression d’être mon père. Elle n’est pas méchante lorsqu’elle énonce cette hypothèse, elle est juste triste. Je lui pardonne et j’admire même cette sensibilité discrète lui conférant encore cet air de petite fille sérieuse, qui rêve du grand amour. Je contemple souvent la photo que je garde d’elle, dans ce cadre de carton, contre mon cœur. Avec ses beaux cheveux blonds qu’elle a crêpés au fer chaud, et qu’elle a coiffés sagement autour de ses tempes pour le cliché, son portrait m’évoque Beauregard. C’est peut-être cette expression identique d’espoir et de songe déterminé que je retrouve dans la grâce de mon lieutenant. Un père et une mère dans le même homme, la bonne blague ! On se moquerait bien de moi, si l’on m’entendait penser la nuit venue, dans les casemates.

Après la déclaration de guerre avec l’Allemagne, nous avons tenu la frontière avec l’aide de l’hiver qui avait figé les gorges et les crêtes. Les rencontres avec les patrouilles d’Alpinis, qui avaient été plutôt cordiales à l’été, devinrent rares. Souvent, seul le vent vrombissait, virevoltait dans les ravines et voyait nos allées et venues. Parfois aussi, la poudreuse subtilisait tout bruit ou tout écho sur les pics, et la montagne paraissait soudain bien solitaire. Alors nous oubliâmes le souci de ce voisin trouble et encore muet.

Quand le printemps est arrivé, nous aurions pu espérer retrouver le vert de la végétation grasse des sommets. Mais c’est le brun fasciste des régiments de chemises noires qui a percé nos cols et nous a fait perdre l’envie de parler à l’Italien. Puis, leur Duce, Mussolini nous a déclaré la guerre, le 10 juin. Alors nous tiendrions la ligne. On ne passe pas annonce la devise des bataillons de forteresse. Malgré tout, je l’aurais bien encore étreint, moi, ce père possible parmi nos ennemis révélés, cherchant dans les yeux noisette comme les miens, et dans ce cheveu noir comme le mien, ce père absent ; ce Florentin, qui a tourné la tête de ma mère, Juliette, et qui lui a laissé un enfant.

Ces amours se produisent. Surtout lorsqu’on se trouve si proche, qu’on se mêle à force d’années, qu’on s’effleure par la crête d’une montagne qui pourtant vous sépare si facilement par la suite. Le séduisant allié d’hier devient l’ennemi d’aujourd’hui.

Alors, bien sûr, ma mère Juliette a dû changer de vallée. Ses parents l’ont chassée, mais n’ont pas eu le cœur de la détester. Aussi l’ont-ils maintenue dans la famille en l’envoyant chez la tante Suzanne, veuve de la grande guerre, dont la tâche de nourrice calmerait un peu le deuil de finir seule à jamais. Faut-il que la guerre soit absurde pour tuer les hommes à chaque génération ? Puisque ces pensées sont peut-être celles de femmes, car des femmes m’ont élevé, je me méfie de mes mots. Les camarades respectent l’économie que j’en fais et admirent presque ces silences comme l’expression d’une virilité tranquille et puissante. Je les aime bien. J’aime les éclats brefs et francs de leurs rires. Tout réservé que je suis, je leur ressemble plus que je ne l’aurais cru. On devient vite frères quand on compte les uns sur les autres.

Nous faisons corps comme je fais corps désormais avec ce bruit onctueux qui accompagne mes souvenirs ; le corps de la section spéciale des éclaireurs skieurs qui s’habille de blanc pour effectuer des reconnaissances dans la neige. Une quarantaine d’hommes. La plupart sont des gars du pays, comme moi. La montagne ou le ski n’ont guère de secret pour eux. Il n’y a bien que Rouvre et Magnard pour jouer les Lyonnais en bivouac, quand nous devons former la boule et faire le dos rond face au feu de l’ennemi, cinq fois supérieurs en nombre. Blottis les uns contre les autres, les hommes autant que la neige bâtissent un igloo où les voix s’étouffent et où l’air semble dépossédé de toute vibration. Seul le sol crisse encore de l’ajustement d’un pied ou d’un genou. Au milieu des corps, le cocon sourd éteint nos peurs et nous empêche peut-être même d’entendre l’artillerie. Cet espace où je me niche à présent ressemble à ce berceau que nous construisions de nos bras, partageant étreinte et chaleur. Si seulement j’avais pu tenir une femme aussi proche, sur mon torse, sur ma peau.

Je me souviens, le printemps était donc là désormais. Nous savions que notre armée était défaite, ailleurs dans le pays, après un unique mois de réelle offensive. Nous sentions bien que les Italiens allaient nous presser au sud, en appelant les Allemands à nous prendre par le nord. Mais nous faisions corps ; un corps furieux, sans doute désespéré et ainsi létal, dardant son coup là où l’on ne l’attendait pas.

Après un accrochage au sud du col de Larches, le lieutenant Costa de Beauregard nous mena à la frontière, sur la crête du Serre de Ventassus, comme un point d’honneur à surprendre, à blesser, malgré la consigne de ne pas asticoter l’Italien. Nous leur infligeâmes les premières pertes. Nous capturâmes aussi toute une patrouille. Ce cortège vers Larches, que nous formâmes avec ce sous-officier, ce caporal et ces dix soldats, me donna une occasion d’étudier de plus près ces hommes. Je n’en imaginais plus aucun pour père. Puis, il fallut attendre quelques jours pour que l’empoignade finale se confirme par l’occupation des cols et les incursions en pas de deux vers les vallées.

Nous tînmes plus de deux jours le sommet de la Tête Dure, pour retarder l’adversaire déferlant en direction de l’avant-poste de Viraysse. Là-haut, un vent mauvais frayait avec la pétarade de l’artillerie, sans cesse plus puissante. Point de neige pour étouffer la fureur du vacarme, juste une pluie solide pour vous fouetter le visage. Puis, à court de munitions, nous dûmes abandonner la position de plus en plus isolée pour regagner Larches, essuyant plusieurs tirs de méprise de nos propres artilleurs de Roche-la-croix, puis des gendarmes, au-dessus du village.

Personne ne broncha vers vingt-deux heures, quand le lieutenant reçut un nouvel ordre de mission. Nous le suivrions tous partout, ce type. Nous atteignîmes le col de Mallemort en fin de nuit, malgré le clapotement lourd du grésil sur nos bérets, malgré la fatigue et la faim. Nous l’avons tenu tout le jour et encore, même lorsque l’obscurité nous engloutit, et ce, jusqu’au cessez-le-feu.

Le fort Viraysse n’était pas tombé, ni Larches sur lequel flottait toujours le drapeau français, quoi que tente un bataillon italien au matin, pour étendre leur zone d’occupation. Nous avions arraché la victoire dans la défaite. Nous avions fait corps. Nous n’avions rien laissé passer. Viendraient la démobilisation et après, la vie à nouveau. Sans doute.

Le lendemain, je participai avec la section, à l’inhumation des muletiers Bonnard et Bonniol, tués alors qu’ils s’efforçaient de nous ravitailler. Au son lancinant du cor, je soupirai la tête baissée, écoutant mon haleine haletante, horrifié, honteux et heureux de ne pas partager leur sort.

Quelle ironie que j’agonise peut-être à cet instant, maintenant que la guerre est finie !

Car je me remémore les jours d’après. Et je me souviens mieux de cette déflagration qui a suivi ce choc ; cette explosion qui a déchiré mes tympans et qui a dû infiltrer ce sifflement dans ma tête. Je ne m’étais pas rendu compte, avant que ce drôle de bruit persistant ne se mêle au souffle des cimes, que j’étais sans doute étendu là, tel le dormeur du val du poème de Rimbaud. Mais, contrairement à lui, je ne suis peut-être pas tout à fait mort, puisque le bruissement de la nature me berce encore.

J’avais appris ce poème pour ma tata Suza, la tante de ma mère, Suzanne. Elle me l’avait lu, un jour et j’avais compris à ses larmes reconnaissantes, comment ces vers lui offraient la scène possible du trépas de son époux. Mon maitre, lui, m’avait mis au coin quand j’avais tenu à finir de le réciter, malgré ses injonctions de me taire et, ainsi, de bafouer le sacrifice terrible du soldat. Deux trous rouges au côté droit, avais-je tonné, à la toute fin, raide comme le mât d’un drapeau, les poings serrés alors que je savais la punition certaine. Mais j’ignore quoi penser de ces cruels alexandrins ou de notre victoire, maintenant que j’écoute le vent fureter dans les épines des conifères.

Je n’ai pas deux trous au flanc, mais plutôt le corps en lambeaux, j’imagine. Et je m’explique mieux à présent la musique de l’eau qui m’entoure. La rivière chante, dit le poème. J’ai dû glisser à la renverse dans le torrent de la Rouchouse. Ainsi, ma tata Suza sera dans le vrai lorsqu’elle se représentera ma fin avec les mots de Rimbaud. Il avait seize ans quand il les a écrits. Moi, j’en ai vingt et écrire n’a jamais été mon fort. Mais maman le pourra-t-elle ? S’envelopper d’un poème pour faire couler des larmes impossibles ?

Après le cessez-le-feu, quand les Italiens, qui avaient paradé à Larches, s’en furent, ils commencèrent à relever leurs morts, le long de leur retraite. Il y avait fort à glaner dans le ravin de la Rouchouze. Ils étaient nombreux les pères italiens tombés ou blessés. Et, ils étaient nombreux aussi les obus qui avaient ouvert la terre, abattu les sapins ou chu sans exploser. Il y avait tant à ramasser dans ma belle montagne, autant de chair italienne que de fer de tous bords.

Mais, la plupart des soldats se pressaient à la tâche dans le seul but de garder un souvenir de guerre. Magnard, le Lyonnais, se comptait parmi ceux-là et se hâta de se joindre à la troupe qui explorerait le barrage du génie, installé dans le ravin du torrent. Un bataillon de la division Forli s’y était fait piéger, seulement cinq jours auparavant, aussi la récolte ne manquerait-elle pas d’être fructueuse. Le ciel s’ouvrait enfin bleu et bourdonnant de lumière. Je me suis porté volontaire également.

Ainsi, là où le ruisseau se précipite dans un bruit blanc, dans le coude aiguisé des rochers, là où l’eau chuinte dans sa chute, mon godillot imbibé de boue a cogné sur un galet ; un gros galet ocre qui n’en était pas un ; un bel obus oblong qui ballottait au bord. Cent-cinquante millimètres, ai-je pensé sans savoir à quel camp il appartenait. Chié ! a dit ma bouche. Chut ! a dit mon souffle. Le choc l’a fissuré. La fuite l’a fait chanter. La gangue de fer a sifflé, puis l’enfer a explosé. Perforé, je suis tombé à la renverse. La tête léchée par le ruisseau, j’ai aperçu la pointe des sapins, puis c’est la respiration de leurs ramures que j’ai entendue en dernier, une fois le noir venu.

Ce souffle apporte peut-être un vent de connaissance à mon âme. Car je songe avec une étrange science que même en ramassant trente-sept millions d’obus et de mines dans les cinquante années à venir, il nous faudra encore six siècles pour libérer le ventre de la terre de ces explosifs toxiques. Le ventre de la terre, le ventre de ma mère.

Je sais où je me trouve à présent. Dans le ventre de ma mère, Clothilde. Ma prochaine mère. Elle peine à trottiner, précisément maintenant, alors que son cœur palpite de jolies demi-croches sourdes que j’entends battre dans ses veines. Pourtant, je n’ai rien oublié de ma précédente mère, Juliette, car à cet instant, j’épouse aussi le souvenir de toutes les autres femmes qui m’ont porté, dans le berceau bruyant de celle qui va le devenir. Avant Juliette ou Clotilde, il y a eu Concepción, Mary, Hilde, Lison, Fatou et d’autres, puis la mémoire s’étiole tout de même dans la nuit des temps, dans les cellules infinies des ovaires de Clothilde.

J’ai ponctué les siècles de ma vie d’homme ou de femme, une simple vie d’humain, plus fugace qu’un obus abandonné. Je suis né fils ou fille de femmes et, à cette seconde où j’attends dans un vacarme paisible, je me remémore tout de mes existences et de mes mères. Je ressens, je retrouve bien mes mères et non mes aïeules, car je me dissémine dans toutes les familles, dans toutes les époques, dans toute l’histoire de l’humanité, dans un beau bruit blanc.

Ma mère, Fatou, est morte en couches, mais elle était heureuse quand je suis venu au monde. Je n’ai pas vécu longtemps, mais je me rappelle l’emmaillotage serré que sa sœur tressait sur mon petit corps, pour me suspendre à une branche d’arbre, lorsqu’ils travaillaient tous au champ. Mais je n’ai pas vécu longtemps et aucun d’entre eux non plus d’ailleurs.

Lison m’a abandonné, mais je ne lui en veux pas. Hilde m’accueillit dans une belle maison bourgeoise. Quelle vie ! Mary a partagé mon sort de paysan toute une courte existence de labeur et de plaisirs simples. Concepción était lumineuse et impressionnante, mais je l’ai perdue bien trop tôt aussi. Et les autres, jusqu’à l’aube de la terre…

Je connais également tout des mères qui viendront. Virginie, avant l’entrée dans un siècle nouveau. Élodie en 2032 qui décidera avec gravité qu’elle offrira l’hommage d’un enfant à son histoire d’une femme et d’une femme, même si elle jugera cet acte comme le plus égoïste qu’elle réalisera jamais. Heureusement pour nous trois, le bonheur l’emportera sur les doutes, et nous vivrons malgré l’adversité de cette époque.

Tant d’amour, tant de patience. Parfois de la haine ou de l’ignorance. Je tends l’oreille vers ma toute prochaine mère alors que ma lente voltige serrée crée un frottement différent dans ses entrailles. Clothilde a aimé un Allemand, le 29 juin 1941, la nuit où j’ai succombé, où Florent Blandin a succombé.

Faut-il que je sois verni pour encore naitre enfant d’un ennemi et d’une fille-mère ?

Certes, j’essuierai quelque tracas, à nouveau, quand on me demandera où est mon père, mais, elle, ils vont la tondre et la pousser devant eux, à la libération. Elle ne le saura jamais — ni personne d’ailleurs, juste moi, maintenant, alors que je circule dans mes vies, dans celles de mes mères, et à la croisée des destins et des possibles —, mais elle échappera de peu au viol et à la noyade, grâce à la femme du boucher.

À un carrefour, Yvonne Dupré, le torchon à la main, lancera un regard réprobateur au plus enragé des hommes qui bousculeront Clothilde, André Combaud. Et comme elle lui rappellera sa propre mère, cet œil clair le poursuivra. Plus tard, il n’osera pas soulever la robe de Clothilde, une fois à l’abri d’une cour. Ainsi le simple sourcil levé d’Yvonne empêchera ce geste bravache qui aurait excité la brutalité jusqu’au carnage.

Pourtant, elle aura quand même du mal à s’autoriser le bonheur après que les mèches de ses cheveux se seront abattues au sol. Clothilde est plutôt simple. Je n’ai pas honte de dire qu’elle est même simplette. Elle est née en Normandie où elle a grandi sur la terre battue d’une maisonnette, au bout d’un champ. Puis elle est venue travailler à Paris. Elle avait treize ans. Une tante éloignée a veillé sur elle et rien de fâcheux ne lui est arrivé. Elle était fille de salle dans un bistrot des grands boulevards.

Deux semaines durant, ce bel allemand s’est employé à la séduire de ses attentions charmantes, de cet air noble et digne, mais aussi de ses yeux lascifs qui s’attardent sur les reins, comme pour jauger la croupe d’une bête, sans peur de signifier son désir brusque. Leurs corps se sont épousés dans un grandiose concert de gémissements, de grognements et même de gloussements. Tous deux étaient sincères et dépossédés d’eux-mêmes lorsque le plaisir les étreignit, aussi rirent-ils ensemble de cette extase bruyante. Quand je pense que Florent Blandin n’a jamais connu ce délice, je me désole pour moi. Puis l’idylle en est restée une. Mais moi, j’ai commencé à croître au creux du corps de Clothilde, à entendre le chant du vent dans les sapins et à confondre le drôle de bruit de ses viscères avec les derniers sons de ma vie passée.

Elle sera bien brave, cette mère. Elle guérira de cette sanction sexuée et expéditive par la seule envie de me voir grandir et devenir aussi blonde qu’Aloïs Kraemer, cet Allemand aux traits fins qui l’a désirée et l’a aimée quelque temps.

Alors que la gangue se resserre comme un étau sourd sur ma tête, je cherche les vies de mes pères et je me demande pourquoi elles se dérobent dans la cacophonie. Je les trouve enfin. Aloïs rentrera en Allemagne et deviendra père encore deux fois. Francesco, le père de Florent Blandin, est mort assassiné par des militants fascistes, lorsqu’il voulut s’opposer à des fraudes électorales en 1924. J’avais trois ans. J’ai bien fait d’arrêter de le guetter parmi les Alpinis. Gunnar trompa Hilde, tout le long de leur mariage, mais la chérit tout de même avec une tendresse respectueuse. Javier n’aimait pas Concepción, mais il s’accommoda d’une vie sans amour dédiée à devenir chaque jour un peu plus riche et influent que la veille. Stéphane, le compagnon de Virginie, s’exaltera dans le quotidien tranquille de son existence.

Et les autres. Et moi ? Qui serai-je ?

Je crains de sonder mon âme et mes cellules. Pourtant, quand mon esprit se tient coi, le frôlement du sang porte mon avenir à ma connaissance. Dans le rythme saccadé des artères de Clothilde, me parviennent mes serrements de cœur à venir, ceux-là mêmes qui nous font croire que l’on va mourir ou que l’on vit très fort, mes orgasmes — merci pour ces plaisirs — mes silences éperdus devant mes espoirs et mes doutes, mes joies, mes échecs. Éliane Gratinet, fille de Clothilde Gratinet. Je serai épouse et mère à mon tour dans cette existence qui arrive. Une belle vie, comme toutes les autres. Au moment d’accoucher moi-même, elle me permettra de toucher du doigt, quelques infimes instants, cette omniscience qui m’habite maintenant.

Mais je ne veux pas en savoir plus. J’ai peur alors que la gangue claque plus fort telle la peau d’un tambour tout autour de moi. Le vacarme s’accentue avec la pression nouvelle, puis se distend dans le liquide. Chaque fois, on dirait un frottement, le frou-frou d’un long drapé de jupe, sur les jambes d’une femme qui court. Elle gambade comme une biche, se cambre et s’étire pour me laisser naitre. Sa respiration ample s’incarne en des caresses chuchotées qu’entrecoupent les déferlantes qui me poussent vers un goulot. Les vagues violentes chantent la fin du voyage. Soudain, je n’entends plus rien du chuchotement grave que j’aimais tant, qui formait ma voix intérieure et la sienne ; notre conversation intime avec l’univers ; la musique de notre condition humaine partagée. Je ne veux pas du changement ni du vide ni de ce son devenu claquant. J’ai peur. Je ne veux pas la déserter ni délaisser ces bulles de mémoire et d’éternité. La dernière friction est raide, rêche, rigide, rugueuse comme le renoncement. Reste !

Alors, dans ce premier souffle qui ouvre les alvéoles de mes poumons et me déchire d’un cri, j’oublie absolument tout.

- Cliquer pour partager sur Mastodon(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Mastodon

- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn

- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp

- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook

- Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail